PAR PIERRE BUILLY.

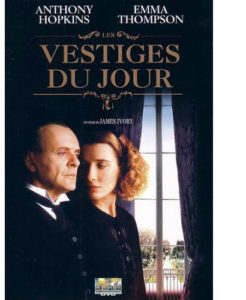

Les vestiges du jour de James Ivory (1993).

Orgueils et préjugés.

Résumé : Doutes et tourments du majordome d’une grande famille anglaise qui, en 1956, après trente années de service parfait, se demande s’il n’a pas gaspillé son existence et notamment s’il n’a pas sacrifié l’amour de sa vie.

Les vestiges du jour, est adapté d’un roman de Kazuo Ishiguro, dont le nom dit assez l’origine japonaise, mais qui est de nationalité britannique (tiens, le Japon, voilà, au demeurant, un autre peuple singulier, à nos yeux à peu près aussi incompréhensible que celui des riverains de la Tamise ; et cela n’est pas anodin). Et voilà un film terriblement anglais, exclusivement anglais, on pourrait même dire abusivement anglais tant il expose toutes les immenses qualités et les épouvantables défauts que nos voisins d’Outre-Manche paraissent cultiver à loisir, sans doute, d’ailleurs pour prouver au reste du monde qu’hors la conduite à gauche et la confection du pudding à la graisse de rognon de porc, il n’y a rien d’admirable dans notre vallée de larmes. De leur point de vue ils n’ont d’ailleurs pas tort et leur surprenante et délicieuse décision de quitter l’Union européenne après l’avoir mise sens dessus dessous depuis qu’ils l’ont intégrée va tout à fait en ce sens. Dieu et mon droit, comme ils disent et flûte pour le reste de l’Humanité.

Les vestiges du jour, est adapté d’un roman de Kazuo Ishiguro, dont le nom dit assez l’origine japonaise, mais qui est de nationalité britannique (tiens, le Japon, voilà, au demeurant, un autre peuple singulier, à nos yeux à peu près aussi incompréhensible que celui des riverains de la Tamise ; et cela n’est pas anodin). Et voilà un film terriblement anglais, exclusivement anglais, on pourrait même dire abusivement anglais tant il expose toutes les immenses qualités et les épouvantables défauts que nos voisins d’Outre-Manche paraissent cultiver à loisir, sans doute, d’ailleurs pour prouver au reste du monde qu’hors la conduite à gauche et la confection du pudding à la graisse de rognon de porc, il n’y a rien d’admirable dans notre vallée de larmes. De leur point de vue ils n’ont d’ailleurs pas tort et leur surprenante et délicieuse décision de quitter l’Union européenne après l’avoir mise sens dessus dessous depuis qu’ils l’ont intégrée va tout à fait en ce sens. Dieu et mon droit, comme ils disent et flûte pour le reste de l’Humanité.

Anglais donc, ce film où le soleil doit briller une quinzaine de secondes et le ciel gris régner avec distinction au dessus de pelouses aussi nettes que celles de Wimbledon au début de la quinzaine. Anglais ce château massif, dinosaure sans grâce mais porteur de force et d’une certaine forme d’éternité. Anglais les pubs sombres, enfumés, chaleureux. Anglais les piers, ces jetées à lumières roses et vertes couvertes de magasins de colifichets et d’attractions voyantes qui s’élancent dans la mer grise et dont les galeries protègent les estivants frigorifiés de la méchante humeur du climat.

Anglais donc, ce film où le soleil doit briller une quinzaine de secondes et le ciel gris régner avec distinction au dessus de pelouses aussi nettes que celles de Wimbledon au début de la quinzaine. Anglais ce château massif, dinosaure sans grâce mais porteur de force et d’une certaine forme d’éternité. Anglais les pubs sombres, enfumés, chaleureux. Anglais les piers, ces jetées à lumières roses et vertes couvertes de magasins de colifichets et d’attractions voyantes qui s’élancent dans la mer grise et dont les galeries protègent les estivants frigorifiés de la méchante humeur du climat.

Et davantage anglaise encore cette organisation sociale qui n’a pas d’équivalent au monde, j’imagine, où des châtelains possèdent des contrées entières et des fortunes inimaginables partout ailleurs. C’est que l’Angleterre n’a pas connu, elle, la salutaire destruction des féodalités entreprise en France sous Philippe le Bel au 14ème siècle et poursuivie au 17ème par le cardinal de Richelieu et Louis XIV. Outre-Manche, en 1215 (la Magna carta), les barons orgueilleux arrachent à Jean sans Terre une bonne partie des pouvoirs du souverain et n’ont de cesse ensuite que d’en diminuer les prérogatives. Aucune dynastie vraiment nationale, une période cromwellienne qui est finalement de la gnognote et l’économie de la révolution et du césarisme : aucun rapport avec ce que nous avons connu.

Et davantage anglaise encore cette organisation sociale qui n’a pas d’équivalent au monde, j’imagine, où des châtelains possèdent des contrées entières et des fortunes inimaginables partout ailleurs. C’est que l’Angleterre n’a pas connu, elle, la salutaire destruction des féodalités entreprise en France sous Philippe le Bel au 14ème siècle et poursuivie au 17ème par le cardinal de Richelieu et Louis XIV. Outre-Manche, en 1215 (la Magna carta), les barons orgueilleux arrachent à Jean sans Terre une bonne partie des pouvoirs du souverain et n’ont de cesse ensuite que d’en diminuer les prérogatives. Aucune dynastie vraiment nationale, une période cromwellienne qui est finalement de la gnognote et l’économie de la révolution et du césarisme : aucun rapport avec ce que nous avons connu.

D’où la persistance de féodalités inconcevables en France. Et voilà que le film se déroule au moment où la Grande-Bretagne, moins saignée, moins martyrisée, moins exsangue que la France après la Grande guerre s’imagine être encore capable de damer le pion au reste du monde et singulièrement aux vulgaires États-Unis et à réintroduire l’Allemagne dans le jeu politique, afin d’équilibrer la prédominance française en Europe (et elle ne voit pas que comme un canard sans tête qui ferait encore illusion, la France est morte dans les tranchées de Verdun).

D’où la persistance de féodalités inconcevables en France. Et voilà que le film se déroule au moment où la Grande-Bretagne, moins saignée, moins martyrisée, moins exsangue que la France après la Grande guerre s’imagine être encore capable de damer le pion au reste du monde et singulièrement aux vulgaires États-Unis et à réintroduire l’Allemagne dans le jeu politique, afin d’équilibrer la prédominance française en Europe (et elle ne voit pas que comme un canard sans tête qui ferait encore illusion, la France est morte dans les tranchées de Verdun).

J e m’étends sans doute trop sur cette partie du film, qui n’est d’ailleurs pas la meilleure mais qui, pourtant, seule explique la persistance de types comme celui du majordome Stevens (Anthony Hopkins, épatant), corseté dans le rôle qui lui est dévolu presque héréditairement, de servir avec dignité et d’écarter de son chemin tout ce qui pourrait paraître, aux yeux de sa fonction, comme négligeable, inutile ou dérangeant. Cœur sec, esprit mesquin, sensibilité médiocre ? Ah là, ce n’est pas si simple, loin de là ! La vie de Stevens apparaît-elle vraiment dérisoire et ratée comme une vision sentimentale et romanesque pourrait le laisser penser, comme semble le ressentir Miss Kenton, devenue Mrs Benn (Emma Thomson, parfaite) lorsque, vingt ans après que quelque chose aurait pu être, elle s’éloigne de Stevens dans son autobus, sous la pluie atlantique…

e m’étends sans doute trop sur cette partie du film, qui n’est d’ailleurs pas la meilleure mais qui, pourtant, seule explique la persistance de types comme celui du majordome Stevens (Anthony Hopkins, épatant), corseté dans le rôle qui lui est dévolu presque héréditairement, de servir avec dignité et d’écarter de son chemin tout ce qui pourrait paraître, aux yeux de sa fonction, comme négligeable, inutile ou dérangeant. Cœur sec, esprit mesquin, sensibilité médiocre ? Ah là, ce n’est pas si simple, loin de là ! La vie de Stevens apparaît-elle vraiment dérisoire et ratée comme une vision sentimentale et romanesque pourrait le laisser penser, comme semble le ressentir Miss Kenton, devenue Mrs Benn (Emma Thomson, parfaite) lorsque, vingt ans après que quelque chose aurait pu être, elle s’éloigne de Stevens dans son autobus, sous la pluie atlantique…

Même s’il est assez long (2 heures et quart), le film me semble concentrer un peu trop et donc résumer à l’excès trois thèmes assez différents : la vie dans une grande maison aristocratique, de nature presque documentaire, les péripéties politiques, à peine survolées et peu compréhensibles à qui n’a pas une certaine connaissance de la période de l’Entre-deux-guerres et, sous-jacente et informulée, l’attirance entre Stevens et Miss Kenton. Je crois que ce genre de récits doit bénéficier, pour être totalement apprécié, de la longue durée d’un feuilleton étendu sur plusieurs épisodes où tous les personnages secondaires (Lors Darlington/James Fox, son neveu Reginald Cardinal/Hugh Grant) gagneraient un peu plus de chair.

Même s’il est assez long (2 heures et quart), le film me semble concentrer un peu trop et donc résumer à l’excès trois thèmes assez différents : la vie dans une grande maison aristocratique, de nature presque documentaire, les péripéties politiques, à peine survolées et peu compréhensibles à qui n’a pas une certaine connaissance de la période de l’Entre-deux-guerres et, sous-jacente et informulée, l’attirance entre Stevens et Miss Kenton. Je crois que ce genre de récits doit bénéficier, pour être totalement apprécié, de la longue durée d’un feuilleton étendu sur plusieurs épisodes où tous les personnages secondaires (Lors Darlington/James Fox, son neveu Reginald Cardinal/Hugh Grant) gagneraient un peu plus de chair.

Mais c’est un très beau film, aux teintes un peu passées, exactement comme il faut… ■

DVD autour de 15 €

Retrouvez l’ensemble des chroniques hebdomadaires de Pierre Builly publiées en principe le dimanche, dans notre catégorie Patrimoine cinématographique.

© JSF – Peut être repris à condition de citer la source

Excellente critique.