![]() Il fut un temps pas si lointain – le rédacteur de ces lignes l’a vécu – où il était assez mal vu à l’Action française – parfois interdit – de citer Georges Bernanos. C’était la survivance de querelles anciennes que l’on n’avait pas su surmonter. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Bernanos est très présent, très commenté, très louangé aujourd’hui à l’A.F. et, bien-sûr, au-delà. Mais en parle-t-on toujours en connaissance de cause ?

Il fut un temps pas si lointain – le rédacteur de ces lignes l’a vécu – où il était assez mal vu à l’Action française – parfois interdit – de citer Georges Bernanos. C’était la survivance de querelles anciennes que l’on n’avait pas su surmonter. Les choses ont bien changé aujourd’hui. Bernanos est très présent, très commenté, très louangé aujourd’hui à l’A.F. et, bien-sûr, au-delà. Mais en parle-t-on toujours en connaissance de cause ?

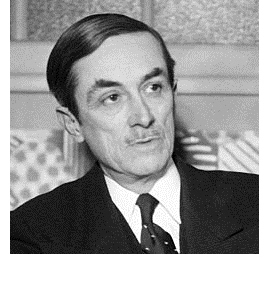

Je Suis Français a choisi de remonter aux sources de la relation entre Georges Bernanos, Charles Maurras et l’Action française dans son ensemble, en publiant de larges extraits de l’évocation qu’en donne Henri Massis* dans son Maurras et notre temps. Massis a vécu les événements qu’il relate de très près, il en a été l’un des acteurs, très proche des protagonistes. C’est, à notre sens, une source incontournable pour qui veut savoir et comprendre.

Je Suis Français a choisi de remonter aux sources de la relation entre Georges Bernanos, Charles Maurras et l’Action française dans son ensemble, en publiant de larges extraits de l’évocation qu’en donne Henri Massis* dans son Maurras et notre temps. Massis a vécu les événements qu’il relate de très près, il en a été l’un des acteurs, très proche des protagonistes. C’est, à notre sens, une source incontournable pour qui veut savoir et comprendre. ![]()

* Henri Massis – Wikipédia

L’angoisse de l’espérance.

L’angoisse de l’espérance.

C’est de son action que je parle, de cette action menée dans l’angoisse de l’espérance et où l’espérance elle-même a fini par se consumer, c’est de l’homme d’action qui, à défaut de l’espérance, croyait en avoir les œuvres, et qui, en fin de compte, se montra inégal à tout. « J’ai remis mon espoir entre les mains des insurgés, disait-il à la fin de sa vie. J’en appelle à l’esprit de révolte, non pas par une haine irréfléchie, aveugle, contre le conformisme, mais parce que j’aime mieux voir le monde risquer son âme que de la perdre ! Je n’attends pas des hommes dont je parle, ajoutait-il, qu’ils organisent la cité future, la nouvelle chrétienté ; j’espère qu’ils la rendront possible en forçant les maîtres des consciences à répondre, enfin, par oui ou par non. Car tout est là. Toute notre chance est dans l’embrasement des forces spirituelles, quelle que soit la main qui approche d’elles le tison ! »

« Un pompier qui met le feu, voilà ce que je suis devenu », reconnaissait Bernanos, et c’était là qu’il voyait sa mission, son propre office — il ne le voyait même que là ; c’était ce qu’il appelait : Crier casse-cou au inonde. Mais le monde pouvait-il encore être sauvé, ce monde qui venait de recevoir un dernier sacrement, le « sacrement de Bikini » ?… Georges Bernanos le regardait se désintégrer sous ses yeux comme la matière, cette matière où l’humanité avait voulu tout réduire et dont elle avait fait son idole ! Tout, oui, tout s’effondrait d’un seul coup — et il y avait dans tout cela une espèce de raillerie si atroce, une si épouvantable et solennelle bêtise qu’il en éprouvait, lui, Bernanos, une manière de vertige, de nausée de l’âme qui lui figeait la bouche : « Nous allons voir, s’écriait-il, nous allons voir la Bêtise remonter sur les Nuées de l’Abîme, cum virtute multa et majestate » Ce monde-là, il n’y avait plus qu’à l’abandonner à la néantisation de l’Absurde ! A quoi bon lui parler encore de « l’embrasement des forces spirituelles »? « La spiritualité de l’avenir, écrivait Bernanos à la fin de 1946, la spiritualité de l’avenir m’apparaît si dégradée que personne ne la reconnaîtra. Ou, pour mieux dire, on peut prévoir des perversions de la spiritualité analogues à celles que nous présente le marxisme ou le communisme. Les boucheries de Dachau ou de Bilchenwald, comme ceux des actuels camps de la mer Blanche, seraient inconcevables autrement… » Alors, que faire, que faire pour le monde ? « Ah! oui, la chrétienté était morte, bien morte », songeait Bernanos. Pour qu’il pût y avoir une nouvelle chrétienté, il ne faudrait rien de moins qu’« une nouvelle révolution spirituelle analogue à celle d’il y a deux mille ans... » Il n’y avait d’ailleurs qu’en France que « cette révolution aurait pu avoir sa tête et son cœur », « pour faire un homme de chrétienté, il faut un atavisme millénaire ».

Mais la France, Bernanos la croyait perdue, dévitalisée : « J’ai l’impression que mon pays est mort et que je ne m’en étais pas aperçu, dit-il quand il revint en France après la. Libération. Je lui survivais sans le savoir; puis-je lui survivre, en le sachant ? » Bernanos ne pouvait, en effet, supporter l’idée d’avoir perdu l’image que son enfance s’était formée de son pays. « Je ne proposerai d’ailleurs cette souffrance en exemple à personne, ajoutait-il; elle doit ressembler un peu à celle du chien qui ne sent pas très bien ce qui lui manque, mais cherche partout son maître mort et va crever sur sa tombe ! »

Mais la France, Bernanos la croyait perdue, dévitalisée : « J’ai l’impression que mon pays est mort et que je ne m’en étais pas aperçu, dit-il quand il revint en France après la. Libération. Je lui survivais sans le savoir; puis-je lui survivre, en le sachant ? » Bernanos ne pouvait, en effet, supporter l’idée d’avoir perdu l’image que son enfance s’était formée de son pays. « Je ne proposerai d’ailleurs cette souffrance en exemple à personne, ajoutait-il; elle doit ressembler un peu à celle du chien qui ne sent pas très bien ce qui lui manque, mais cherche partout son maître mort et va crever sur sa tombe ! »

Mais si Bernanos était rentré en France, après dix ans d’exil, ça n’était pas pour dire que tout était foutu ! C’était pour « remonter le moral », comme ces embusqués de la propagande et de la radio que ses grognements fichaient en rogne ; oui, c’était pour prêter sa voix à de Gaulle, c’était pour lancer à toutes les écoutes : La France tiendra bon ! Mais dans le moment où Bernanos disait : La France tiendra bon ! La France en sortira, et même elle en fera sortir le monde! — et il le disait sans mentir à l’espérance — son dépit l’emportait et lui suggérait d’abord ces réflexions amères : « Les générations actuelles sont les plus médiocres que la France ait jamais connues, mais chaque heure qui passe les décime ; l’heure viendra où elles rempliront les cimetières, et je me demande si elles seront seulement capables d’engraisser, mortes, une terre qu’elles n’ont pas su défendre, vivantes ! » Jusqu’à ce que ces générations eussent crevé, la France devait tenir bon; et Bernanos ne cessait de le répéter : « Ils me reprochent tous, disait-il de ceux que sa franchise mettait mal à l’aise, ils me reprochent tous de pécher contre l’espérance… Que m’importe de savoir si j’ai oui ou non l’espérance, puisque j’en ai les oeuvres ! » Mais de quelles « œuvres » s’agissait-il, et suffisait-il, pour les avoir, de gueuler tous les matins : La France tiendra bon ! Comment la France tiendrait-elle, et par quels moyens ? Ah! cela, c’était l’affaire des « hommes d’action », ça n’était pas la sienne, à lui Bernanos ! A eux de se salir les mains aux besognes de la politique, de réparer la vieille baraque d’où il avait fichu le camp, tant elle l’avait dégoûté ; c’était à eux de remettre debout ce qui pouvait l’être, de se tremper dans la merde, quoi ! Et Bernanos de les y appeler. Mais il était bien tranquille : des « hommes d’action », il n’y en avait pas ! S’il y en avait eu, on n’en serait pas là où l’on en était ! La politique française, c’était le petit Bidault, c’était ce nain, c’était ce pion « à la recherche d’une définition de la démocratie qui pût mettre d’accord les démocrates d’Orient et d’Occident, ainsi que des personnalités aussi différentes que M. Ford ou M. Maritain ! » « Avant que les « politiques » eussent terminé leurs travaux — car les événements allaient vite — « ces têtes laborieuses, brusquement détachées des épaules, risquaient de tomber dans leurs encriers ! » Et Bernanos de pouffer ! « De toute manière nous sommes roulés, faisait-il. La Libération ? Une nouvelle imposture, exactement superposable à celle de Vichy, comme un gant de la main gauche à un gant de la main droite. » Que faire, sinon clamer publiquement son dégoût ? « C’est emmerdant de ne sortir d’une imposture que pour rentrer dans une autre, ruminait-il sans cesse. Qu’avons-nous foutu de la France, bon sang de bon sang ?… Est-ce qu’on va seulement pouvoir mourir sans rigoler ? » Car lorsque Bernanos situait « le pays réel au niveau de Jeanne d’Arc, du saint curé d’Ars ou de Péguy » — pour prendre de la hauteur et se sentir en droit de dire aux Français, et notamment aux fidèles de la démocratie chrétienne, qu’ « une grande nation comme la nôtre ne pouvait être pacifiée sans risques », et que « le sort probable des premiers personnages de cette terrible aventure serait d’être lapidés ou pendus » — Bernanos savait très bien que les prébendiers et les profiteurs du nouveau régime le regardaient d’un mauvais oeil, qu’ils trouvaient ses « outrances » de plus en plus incommodes et qu’ils n’avaient qu’une idée : se débarrasser de lui… Peut-être espérait-il encore, peut-être son appel trouverait-il un écho dans les générations de demain; mais, se demandait-il, ces générations seraient-elles assez vivantes pour soutenir l’épreuve de cette clairvoyance désespérée ? Quant aux générations actuelles, Bernanos était fixé : elles n’avaient plus qu’à crever et leur France avec…

Cette France-là, Bernanos la vomissait, mais il n’attendrait pas qu’elle le vomît ; il foutrait le camp, une fois de plus, comme il avait foutu le camp dix ans plus tôt… « Quelle idée, bon Dieu, avait-il eue de quitter le Brésil ! [Photo, au Brésil] Il n’en avait pourtant pas envie ! C’était la faute de ce moine allemand, à qui il avait confié son cas, quand de Gaulle, par trois fois, l’avait sollicité de rentrer en France : « Vous devez servir votre pays », lui avait répondu le moine, et c’est sur ses paroles que Bernanos était revenu dans cet enfer ! (À suivre) ■

Cette France-là, Bernanos la vomissait, mais il n’attendrait pas qu’elle le vomît ; il foutrait le camp, une fois de plus, comme il avait foutu le camp dix ans plus tôt… « Quelle idée, bon Dieu, avait-il eue de quitter le Brésil ! [Photo, au Brésil] Il n’en avait pourtant pas envie ! C’était la faute de ce moine allemand, à qui il avait confié son cas, quand de Gaulle, par trois fois, l’avait sollicité de rentrer en France : « Vous devez servir votre pays », lui avait répondu le moine, et c’est sur ses paroles que Bernanos était revenu dans cet enfer ! (À suivre) ■